山区牧民每次转场路程不超过50公里;半牧半农的牧民转场路程更短,一般在30公里的范围内;比较起来,平原地区的牧民转场路程最远——短则几十公里,长则几百公里。

而那些侥幸没死的羊也好不到哪里去,饿疯了的羊群,不是啃主人晾在外面的衣服,就是啃毡房、啃塑料,最后甚至“啃无可啃”而终于啃起了自己身上的羊毛……

五彩的秋天

五彩的秋天

在我国的天山山脉深处,有这样一群人:他们随身携带着全副家当,一年四季都在路上奔波行走;他们风雨无阻,逐水草而居,被称为全世界“走路最多”、“搬家最勤”的人——这就是新疆哈萨克族“转场”人。

“转场”是一种随着季节变化,不断将牲畜赶往草料丰富地区的循环轮牧方式。一般说来,转场分别在每年的夏季和秋季进行;但在某些气候和植被条件差异较大的地方,也有每年进行4次转场的情况……

转场规律

从高处往低处走

虽然在很早以前,我就听说过哈萨克人的“转场”习俗,但真正深入拍摄他们的转场过程,还是从2009年秋季开始的。当时,我和朋友一行人从深圳来到新疆,花了将近1个月的时间跑遍了伊犁哈萨克自治州所属的伊犁、塔城以及阿勒泰、博尔塔拉、昌吉、乌鲁木齐等地,追寻这个游牧民族的来影和去踪。并用相机记录下了这种正在逐渐走向消亡的古老的生存方式。

美丽的秋天

美丽的秋天

9月的新疆,总是格外恢弘壮丽,透过车窗望出去,满眼都是金色的桦树林、河流和草原。我们正好赶上牧民们从夏季牧场转向秋季牧场的时节,所以一路上,我们遇到了好几批风尘仆仆、成群结队的转场队伍。

这些队伍中,走在最前面的大多是骑着骏马负责领路的哈萨克主妇;然后是负责“运输”被褥、日用品、食物和毡房的骆驼队;最后才是被男人们驱赶着缓缓向前移动的牛群、羊群。在一声又一声驼铃和吆喝声中,转场队伍扬起漫天尘沙,阳光下,仿佛是一幅幅重彩的油画,显得又悲壮又美好。

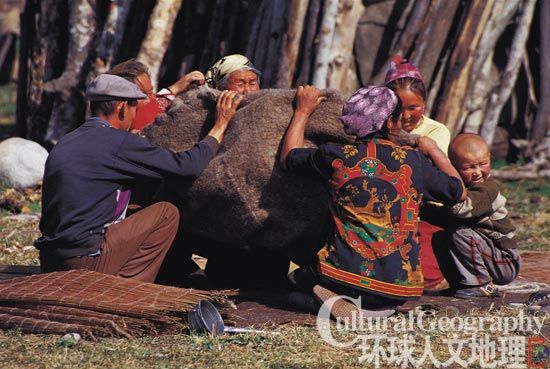

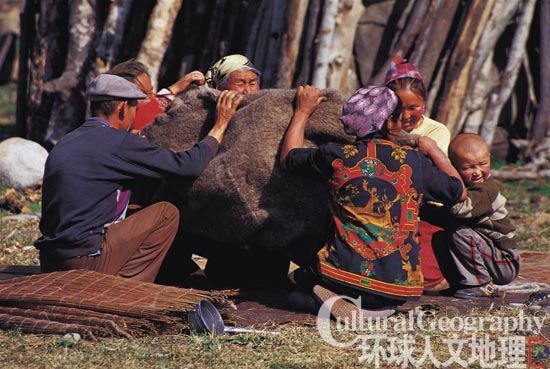

勤劳的哈萨克人

勤劳的哈萨克人

同行的向导告诉我们,由于海拔高度不同,在山地不同部位往往形成了许多垂直分布的各季牧场。因此“逐水草而居”的转场规律,一般是“从高处往低处走”。也就是说,每年的3~4月牧民们便将牛群、羊群赶到位于山顶上的夏季牧场;而到了6~7月则将牲畜转到位于山腰的秋季牧场;从9月开始到寒冬大雪到来之前,牧民们又将牲畜迁到位于山坡或山下的冬季牧场,并在这里度过整个冬天……如此循环,年复一年。

目前,哈萨克人的牧场主要分为春秋牧场、冬牧场和夏牧场3种,从南向北分别设置在天山北坡、准噶尔盆地、阿尔泰山的广袤山地草原和戈壁草滩地区。由于这些牧场与牧场之间距离各异,所以各个地区牧民的转场路程也不尽相同:其中,山区牧民每次转场路程不超过50公里;半牧半农的牧民转场路程更短,一般在30公里的范围内;比较起来,平原地区的牧民转场路程最远——短则几十公里,长则几百公里。

当我们询问转场的具体路线时,向导指了指一条泥土裸露的道路说:别看转场的队伍走得散漫随意,事实上在整个转场过程中,牧民们都必须按照固定的“牧道”行走。不仅仅是各种牲畜有自己的牧地,各个牧场之间也有大小不一的牧道相连,甚至牧民邻里之间、牧村之间的交通往来也有专门的道路……而这,正是为了保证行进途中的人畜安全、道路通畅,并且避免牲畜践踏牧地。