如果说城市有N种风景,那么,观察城市的方式就有N+1种(因为人类的想象力永远比现实更宽阔自由)。比如,有些人透过建筑,有些人透过街道,有些人透过闹市,还有一些人,在Citywalker群体中属于特立独行者,他们通过走访一家家书店,体验城市的前世今生、沧桑变化,以及嵌入其中的文化脉络。难怪有人把书店唤作“城市的眼睛”,看这双眼睛所映射的景象、用这双眼睛看见更多彩的景象。

喧嚣里的沉静

85后雅倩就是这样一名Citywalker,多年来,她游走于上海、北京、南京、杭州、厦门等城市。去到一座新城市,别人热衷于购物、逛景点,她却寻找着散落于繁华角落的独立书店。很长一段时间里,她要么在书店,要么在去书店的路上。

书店是“城市的眼睛”

书店是“城市的眼睛”

雅倩认为,书店之于城市意味着安顿灵魂的处所,“城市是喧闹而浮躁的,书店则是安静而充实的。”

初次走进石家庄的嘟嘟书屋,是个雨天。推开古旧的木门,雅倩看见店主正研究围棋,心无旁骛,门外的扰攘完全与之无关。小小的书店内,唯有落子声和雨敲打玻璃窗发出的声响。此情此景雅倩铭记于心,“我并不只是买走一本书,而是收获了一份怀想和沉静。”

在季风书园亦有类似的感觉。“它开在地铁站厅内,外面是呼啸而过的地铁和步履匆匆的人群,里面却书香四溢,十分宁静。”季风也是雅倩在上海结识的第一家书店,尽管已很熟悉,每次路过,依然会去店里转转。不久以后,季风要从一号线陕西南路站搬到十号线上海图书馆站,但雅倩说,她不离不弃。

城市因大学而有品位,大学又岂能没有书店?曾在华师大闵行校区就读的雅倩,是季风闵行店的常客。“和陕南路总店相比,季风闵行店多了几分校园墨香的浸染,拥有更多长相厮守的陪伴。”那儿的店员也很亲切,理解囊中羞涩的学子。雅倩觉得,如果没有季风,闵行校区就真的是“闵大荒”了。

一同成长

到搬迁之前,季风在地铁站已坚守了15年,默默伴随着上海。雅倩想,有这么一家书店的城市是幸福的。事实上,书店是城市成长的见证者和亲历者。

雅倩出生于河北沧州,是滨海小城。她印象里,家不远处有一家新华书店,一楼卖文具,二楼卖书。这形成了雅倩对书店最初的理解:品种“大而全”,什么书都有。念高中时附近也有些书店,但以卖教辅书为主。

2006年雅倩到石家庄念大学。石家庄有河北省图书批发中心,4层楼,“是图书集散地,都是书店,平均六七折。”雅倩常去其中一家名为“春风”的书店。他家的书按出版社分类,商务印书馆、中华书局、译林、上海古籍等不同城市的出版社各有专柜,仿佛是“微型世界”,可从中窥探中国的丰富多彩。

大四暑假时雅倩到“春风”打工。“他们不缺人手,是我死皮赖脸留下的。”雅倩做的是基础工作,搬书、夹磁条、图书分类、图书上架和下架等等。没报酬,她却干得兴致勃勃。“那时考研基本无望,情绪低落,是在书店伴我渡过了难关。”

春风书店还是比较传统的:只卖书,没有明信片和咖啡,谈不上服务和品质,进门还要存包。雅倩在存包处做过一阵,看着人来人往,观察他们买的书,也颇有趣。

2011年开春,再次考研结束,等待结果中的雅倩来到北京,去了时尚廊。“那是完全不一样的感觉。”她说,时尚廊的书以艺术、设计、文化类为主,其装修风格也偏重流行与时尚。它还经营饮品、食物,举办各类文化活动,甚至策划过为读者办婚礼,深受广告人、设计师的追捧,已经超越了纯粹的书店。

这与城市的变迁是相结合的。当我们的城市日益信息化,当文艺、小资等日益流传,书店也就从传统的图书卖场转变成公共的交流平台。

不一样的书店,不一样的性格

在时尚廊做了两个月,雅倩接到上海社科院文学研究所的录取通知。她来到了上海。自此,渡口、季风、1984、蒲蒲兰、韬奋西文书局等都留下了她的身影。也是从这个时候起,在出版社的邀请下,她萌发了编写一本书的念头。

用了一年多时间,通过搜罗、整理,雅倩编成了《中国独立书店漫游指南》,囊括了季风书园、1984、万圣书园、先锋书店、晓风书屋等全国各地的独立书店,甚至包括西宁、乌鲁木齐等地。其中有1/3以上,她都亲自去跑过。

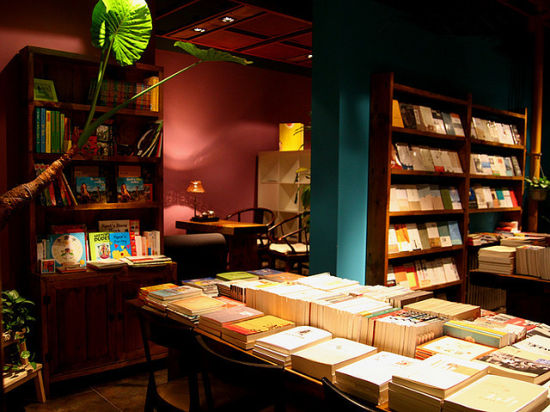

1984书店

1984书店

走的地方多了,自然能触摸到不一样的景致。在雅倩看来,不同地域的书店风格有所区别。北方如河北、山东、辽宁等地的书店,多简单、素朴,甚而弥漫着一股豪迈的“江湖气”。上海、南京、广州等南方书店则讲究细节,善于营造氛围。这大约就是“南北差异”在书店氛围方面的具体表现。即便同为南方城市也各有特点,如南京的文艺、上海的小资、广州的高档……而内地的成都又是另一种面貌。

店主的性格也决定着书店的气质。雅倩印象最深的,是渡口在新天地新开张的店,传统铁门,空间小,一个人转身都够呛,其古怪刁钻,“完全反映了店主高路的性格。”相映成趣的是对面的“猫的天空之城”,宽敞、明亮,有书有咖啡、明信片。

书女雅倩的婚期近了。她从北京时尚书廊得到的灵感,执着地觉得自己婚纱照的取景地不是公园、风景区或任何夸张的人造室内景,就是书店。今年5月,她将在位于徐汇区湖南路上的1984书店拍摄婚纱照。